no">

2017年05月13日

2017年05月04日

機音と蔵と門前町 城端散歩

※この記事は2014年の記事を再編集したものです。

6:55 城端駅着

城端線はその名の通り、城端へ行く路線であり、城端が終着地

JRのいわゆる「盲腸線」が少なくなりつつあり、実際に城端線も存廃が議論されている。

戦国期に荒木大膳が要害のこの地に城を築いたことから城ケ鼻と呼ばれる。

民俗学者・柳田國男の紀行文「木曾より五箇山へ」の中で『城端は機の声の町なり』と紹介している。

柳田は木曾の上松を明治40年5月28日に旅立ち、高山を経由して五箇山へ。そして城端から金沢、さらに和倉温泉へ。富山から魚津、泊へと旅した。

城端を通過したのは6月5日。山中の旅路から人里へと無事に辿りつき、機を織る音が静寂の山道の旅から、人々の生業の音を喜んだ一文である。

交通の要所として砺波地方の山の産物・野の産物が集まる市場町であり、また、「城端別院」の名で浄土真宗信徒に親しまれている善徳寺を中心とした門前町。この日は町には市が立ち賑わい、市ではさつまいもの苗を売る人が多くみられたと細かな観察をも書き残しています。

合掌造りの五箇山への案内図。車以外のアクセスとしてはここから。

城端は五箇山との取引により五箇山貸商人を生み出した。五箇山地方は険しい山に遮られ交通が困難な上に、厳冬期は半年近く雪に閉ざされ陸の孤島となる。

その為、五箇山の住人は冬を前に生活物資を買い貯めする。しかし貧しい山間の村民に現金は無く、そこで冬明けに生産される生産物の独占的取引を担保に生活物資の前借りを行う。

いわゆるこの先物取引は城端の商人に都合の良いものであり、城端の商人は富を得、五箇山の住民の生活は厳しい状況に置かれた。

加賀藩では貸金業を禁じていたが、五箇山の特殊事情を考慮し特別に公認していた。

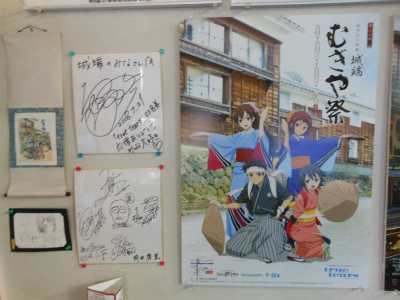

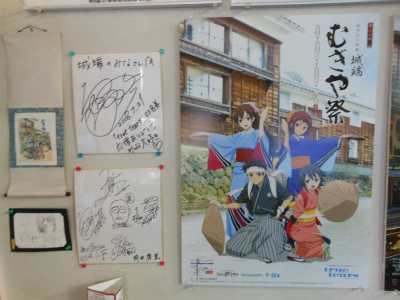

そして、城端と言えばアニメ制作会社P.A.WORKSの所在地であることから、同社制作のアニメでは城端を始めとする富山県各所が作中に出てくる。その「聖地巡礼者」向けに現地でないと視聴できないアニメが「恋旅」である。

城端駅はやや町の外れであり、尚且つ市街地には坂を上らないといけない。

城国寺の芭蕉塚

城端の俳人 李夫が宝暦11年(1761年)秋に、金沢の俳人既白に随行して西国行脚の折に姫路の随願寺に立ち寄り、芭蕉の遺品を保存していた芭蕉の門人・寒瓜から芭蕉の蓑毛を譲り受け城国寺境内に埋め塚を築きいた。

門前には33体の仏像が安置されている。

旧五箇山街道の街並み

城端は山と野の中継地点に位置し、五箇山や飛騨白川への拠点となる。また陸路だけでなく、山田川を使って小矢部川に入る舟運にも恵まれていた。

五箇山産の塩硝、和紙、生糸、漆等の集積地であり、絹織物業、漆業等が盛んだった。山田川と池川の合流点(町の北側端)で井波からの道、福野からの道が合流する。そして町の中から福光(その先、金沢)への道が伸びる。

宗林寺の川島甚兵衛の墓

川島甚兵衛は城端に生まれ、幼くして両親と死別し苦労を重ねながらも、単身京都に出て呉服商を開き、織物貿易で事業を拡大。今日の川島織物の基礎を築いた。

この墓には川島織物の幹部もたまにお墓参りに来ているそうだ。

宗林寺は文禄四年(1595)井波瑞泉寺第八世住職准秀によって建立されたということです。

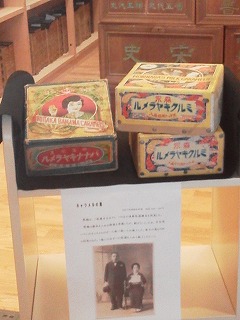

じょうはな織館

城端の織物のギャラリーと体験できる施設。昭和3年に建築された城端絹織物組合事務棟を利用したもので、 平成12年には国の有形文化財に登録された。

入場無料であるが、今の時間は開いてないので残念。

その裏側

このじょうはな織館の裏側は「坡場の坂」である。

坡場の坂は五箇山街道の本通だったところで判方が十軒近く軒を並べていた。

坡場の坂は、石垣・瓦屋根・縦格子の町屋が建ち並ぶ通り。

昔の造り醤油屋・城端醤油が残っており、レンガ造りの培菌室・「城」印の入った建屋・「醤油」の看板などが見られる。

見晴らしの良い場所

川島地区へ向かう通り。通りを横切る渡り廊下

城端は前述した川島織物の創業者である川島甚兵衛の出身地で、川島地区には出世の誓いを立てた「文次郎杉」がある。現在でも古い機織工場が残り、昔懐かしい機織り機の音が聞こえて来る。

浄念寺脇の警察の坂

昔、警察署があった場所の急坂。元警察署は地域の公民館として利用されている。

浄念寺は「むぎや祭り」の舞台の一つである。

路地も趣がある

城端の中心と言える善徳寺

善徳寺は文明三年(1471年)、蓮如によって開基された。

城端という町は天正元年(1573)年の開町の後、この寺を中心に発達した門前町である。

親鸞聖人直筆の「唯信抄」をはじめ、什宝物・法宝物・古文書など、約1万点の寺宝の一部が常設展示されている。

現在は東本願寺の城端別院となっている。

今町通り

善徳寺前から続く石畳の通りで、城端が絹織物で賑わっていた明治期の四棟の土蔵は、旧野村銀行を経営していた財閥・野村家の蔵を銅葺きの建物で覆った“蔵回廊”に面している。

現在は、曳山会館になっています。

今町通りの先には、昔は銭湯(桂湯)で、今は手づくり小物店に生まれかわったレトロな建物も。

窓には「のぞきOK」と書いてあった。

瑞泉寺

瑞泉寺は、本願寺五代の綽如(しゃくにょ)によって開基された。

本願寺と織田信長が戦った石山合戦の講和を知らせる顕如からの手紙が伝えられている。

ふと気になったこの神社の境内

「和助碑」とある碑が気になったので撮影。

調べてみると、荒木和助(1734~1806)、本名(殿村屋和助)またの名を唐津屋和助、荒木直暢ともいう城端焼の創始者の旧居がここに在ったという。

芸術・工芸に才能を発揮し、城端曳山祭の殆どの御神像を制作した。

手前の石垣が焼き物の釉薬の様に。

善徳寺の角に在る溝口梅花堂

先程は開店前であったが、開いていたので入って色々と物色

お茶を出して頂きました。雨でやや肌寒かったので温かいお茶が嬉しい。

一息入れた後、駅へ戻る。しかし一時間近く発車まで時間があるのだが、駅の中にある一室が。

城端や富山を舞台としたアニメ「True Tears」の「聖地巡礼者」向けの部屋であった。

True Tearsを取り上げているアニメ関係の雑誌や同人誌まであり、時間を潰すには困らなかった。

時折、雨が降っていて、歩くには難儀したが、雨によってしっとりとした寺の雰囲気と、雲にけぶる山々の景色が素晴らしかった。ある意味、天気が良い時よりも雨で良かったかもしれない。

今回は終点である城端まで来たが、城端線の途中にも良い街並みがありそうなので訪ねてみたいものである。

6:55 城端駅着

城端線はその名の通り、城端へ行く路線であり、城端が終着地

JRのいわゆる「盲腸線」が少なくなりつつあり、実際に城端線も存廃が議論されている。

戦国期に荒木大膳が要害のこの地に城を築いたことから城ケ鼻と呼ばれる。

民俗学者・柳田國男の紀行文「木曾より五箇山へ」の中で『城端は機の声の町なり』と紹介している。

柳田は木曾の上松を明治40年5月28日に旅立ち、高山を経由して五箇山へ。そして城端から金沢、さらに和倉温泉へ。富山から魚津、泊へと旅した。

城端を通過したのは6月5日。山中の旅路から人里へと無事に辿りつき、機を織る音が静寂の山道の旅から、人々の生業の音を喜んだ一文である。

交通の要所として砺波地方の山の産物・野の産物が集まる市場町であり、また、「城端別院」の名で浄土真宗信徒に親しまれている善徳寺を中心とした門前町。この日は町には市が立ち賑わい、市ではさつまいもの苗を売る人が多くみられたと細かな観察をも書き残しています。

合掌造りの五箇山への案内図。車以外のアクセスとしてはここから。

城端は五箇山との取引により五箇山貸商人を生み出した。五箇山地方は険しい山に遮られ交通が困難な上に、厳冬期は半年近く雪に閉ざされ陸の孤島となる。

その為、五箇山の住人は冬を前に生活物資を買い貯めする。しかし貧しい山間の村民に現金は無く、そこで冬明けに生産される生産物の独占的取引を担保に生活物資の前借りを行う。

いわゆるこの先物取引は城端の商人に都合の良いものであり、城端の商人は富を得、五箇山の住民の生活は厳しい状況に置かれた。

加賀藩では貸金業を禁じていたが、五箇山の特殊事情を考慮し特別に公認していた。

そして、城端と言えばアニメ制作会社P.A.WORKSの所在地であることから、同社制作のアニメでは城端を始めとする富山県各所が作中に出てくる。その「聖地巡礼者」向けに現地でないと視聴できないアニメが「恋旅」である。

城端駅はやや町の外れであり、尚且つ市街地には坂を上らないといけない。

城国寺の芭蕉塚

城端の俳人 李夫が宝暦11年(1761年)秋に、金沢の俳人既白に随行して西国行脚の折に姫路の随願寺に立ち寄り、芭蕉の遺品を保存していた芭蕉の門人・寒瓜から芭蕉の蓑毛を譲り受け城国寺境内に埋め塚を築きいた。

門前には33体の仏像が安置されている。

旧五箇山街道の街並み

城端は山と野の中継地点に位置し、五箇山や飛騨白川への拠点となる。また陸路だけでなく、山田川を使って小矢部川に入る舟運にも恵まれていた。

五箇山産の塩硝、和紙、生糸、漆等の集積地であり、絹織物業、漆業等が盛んだった。山田川と池川の合流点(町の北側端)で井波からの道、福野からの道が合流する。そして町の中から福光(その先、金沢)への道が伸びる。

宗林寺の川島甚兵衛の墓

川島甚兵衛は城端に生まれ、幼くして両親と死別し苦労を重ねながらも、単身京都に出て呉服商を開き、織物貿易で事業を拡大。今日の川島織物の基礎を築いた。

この墓には川島織物の幹部もたまにお墓参りに来ているそうだ。

宗林寺は文禄四年(1595)井波瑞泉寺第八世住職准秀によって建立されたということです。

じょうはな織館

城端の織物のギャラリーと体験できる施設。昭和3年に建築された城端絹織物組合事務棟を利用したもので、 平成12年には国の有形文化財に登録された。

入場無料であるが、今の時間は開いてないので残念。

その裏側

このじょうはな織館の裏側は「坡場の坂」である。

坡場の坂は五箇山街道の本通だったところで判方が十軒近く軒を並べていた。

坡場の坂は、石垣・瓦屋根・縦格子の町屋が建ち並ぶ通り。

昔の造り醤油屋・城端醤油が残っており、レンガ造りの培菌室・「城」印の入った建屋・「醤油」の看板などが見られる。

見晴らしの良い場所

川島地区へ向かう通り。通りを横切る渡り廊下

城端は前述した川島織物の創業者である川島甚兵衛の出身地で、川島地区には出世の誓いを立てた「文次郎杉」がある。現在でも古い機織工場が残り、昔懐かしい機織り機の音が聞こえて来る。

浄念寺脇の警察の坂

昔、警察署があった場所の急坂。元警察署は地域の公民館として利用されている。

浄念寺は「むぎや祭り」の舞台の一つである。

路地も趣がある

城端の中心と言える善徳寺

善徳寺は文明三年(1471年)、蓮如によって開基された。

城端という町は天正元年(1573)年の開町の後、この寺を中心に発達した門前町である。

親鸞聖人直筆の「唯信抄」をはじめ、什宝物・法宝物・古文書など、約1万点の寺宝の一部が常設展示されている。

現在は東本願寺の城端別院となっている。

今町通り

善徳寺前から続く石畳の通りで、城端が絹織物で賑わっていた明治期の四棟の土蔵は、旧野村銀行を経営していた財閥・野村家の蔵を銅葺きの建物で覆った“蔵回廊”に面している。

現在は、曳山会館になっています。

今町通りの先には、昔は銭湯(桂湯)で、今は手づくり小物店に生まれかわったレトロな建物も。

窓には「のぞきOK」と書いてあった。

瑞泉寺

瑞泉寺は、本願寺五代の綽如(しゃくにょ)によって開基された。

本願寺と織田信長が戦った石山合戦の講和を知らせる顕如からの手紙が伝えられている。

ふと気になったこの神社の境内

「和助碑」とある碑が気になったので撮影。

調べてみると、荒木和助(1734~1806)、本名(殿村屋和助)またの名を唐津屋和助、荒木直暢ともいう城端焼の創始者の旧居がここに在ったという。

芸術・工芸に才能を発揮し、城端曳山祭の殆どの御神像を制作した。

手前の石垣が焼き物の釉薬の様に。

善徳寺の角に在る溝口梅花堂

先程は開店前であったが、開いていたので入って色々と物色

お茶を出して頂きました。雨でやや肌寒かったので温かいお茶が嬉しい。

一息入れた後、駅へ戻る。しかし一時間近く発車まで時間があるのだが、駅の中にある一室が。

城端や富山を舞台としたアニメ「True Tears」の「聖地巡礼者」向けの部屋であった。

True Tearsを取り上げているアニメ関係の雑誌や同人誌まであり、時間を潰すには困らなかった。

時折、雨が降っていて、歩くには難儀したが、雨によってしっとりとした寺の雰囲気と、雲にけぶる山々の景色が素晴らしかった。ある意味、天気が良い時よりも雨で良かったかもしれない。

今回は終点である城端まで来たが、城端線の途中にも良い街並みがありそうなので訪ねてみたいものである。

2017年04月06日

K-mix Radiokidsに出演しました

縁あって、K-mix Radiokids内にてHistoryKIDSというレギュラー番組を担当させて頂くことになりました。

これから半年間、毎週火曜日18時10分頃にDJのRoniさんと一緒に静岡の歴史を紹介させて頂きます。

予定としては、古代から時系列に沿って現代へと辿っていきます。

番組内で告知したウォーク企画についてはコチラを参照してください。

番組中で色々と当方の告知を致しますが、ブログよりもメールマガジンの方が情報が整理されているのでわかりやすいかもしれませんので、ソチラを参照してください。

http://archives.mag2.com/0001611011/

これから半年間、毎週火曜日18時10分頃にDJのRoniさんと一緒に静岡の歴史を紹介させて頂きます。

予定としては、古代から時系列に沿って現代へと辿っていきます。

番組内で告知したウォーク企画についてはコチラを参照してください。

番組中で色々と当方の告知を致しますが、ブログよりもメールマガジンの方が情報が整理されているのでわかりやすいかもしれませんので、ソチラを参照してください。

http://archives.mag2.com/0001611011/

2017年01月11日

熊楠の海へ 田辺探訪

※この記事は2012年の記事を再編集したものです。

14:05田辺駅着。

商店街を通り抜けると南方熊楠の足跡を辿れるように案内標識がある。

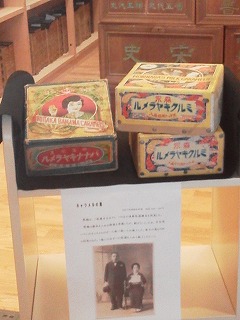

14:25南方熊楠顕彰館と旧居

近代日本の中でも在野ながら世界的な博物学を発信した南方熊楠が最も長くすごした自宅がある。その旧居に隣接して熊楠の業績を伝えるための顕彰館があり、無料で見学できる。

入るとくじ引きしてくださいと言われ引いて見ると、ポストカードを頂いた。それも10枚近いかなりしっかりした作りである。

顕彰館は熊楠が採集した植物標本の複製などを見ることができ、熊楠が推敲した紙の複製に触れると、彼の膨大な智に触れることができる。

自筆の原稿などを見ると、豪快なイメージのある人物にしてはキチっとした文字で原稿用紙の枠にちゃんと収まった文章である。

ここでしばし熊楠の智慧の海の中に居た。

南方熊楠顕彰館を見た後、旧居を見に行く。旧宅では色々と説明していただいた。

熊楠が学名の由来となった、ミナカテルラ・ロンギフィラを発見した柿の木。

庭には様々な草花や木々があるが、熊楠が暮らしていた時とほとんど変わっていないということである。

熊楠の仕事部屋であった離れ。

机は手前の足を短く切って傾斜をつけ、使い易いようにしているとの事。

家族との時間を過ごした居間。

採集した標本や本などが収集されていた蔵。

熊楠の妻であった松枝さんは熊楠の死後も書庫には熊楠さんが居ると言って、書籍や標本を散逸させなかったという。

熊楠が使っていたように展示されているのが面白かった。

熊楠は妻が勝手に掃除するのを嫌がったが、今も勝手に掃除されたら怒るだろうなと思った。

南方熊楠旧居を発ち、闘鶏神社へ。この神社は熊楠の妻の実家である。

闘鶏神社は以前の旅の時にも尋ねた事がある。

16:20闘鶏神社

この神社は源平合戦の際、源義経の家来である弁慶が、熊野水軍が源氏方に味方してもらえるようにと尋ねた所である。

熊野水軍の長であった湛増は闘鶏をして占いを行い、その結果として源氏方に味方し勝利の一因となった。

駅周辺は飲食店が密集した小路があり、ぶらぶらと食事しながら歩きたいと思った。

駅前にもある弁慶像

17:14田辺駅発。

月も出て来た。

なお、田辺での他の写真はコチラ

14:05田辺駅着。

商店街を通り抜けると南方熊楠の足跡を辿れるように案内標識がある。

14:25南方熊楠顕彰館と旧居

近代日本の中でも在野ながら世界的な博物学を発信した南方熊楠が最も長くすごした自宅がある。その旧居に隣接して熊楠の業績を伝えるための顕彰館があり、無料で見学できる。

入るとくじ引きしてくださいと言われ引いて見ると、ポストカードを頂いた。それも10枚近いかなりしっかりした作りである。

顕彰館は熊楠が採集した植物標本の複製などを見ることができ、熊楠が推敲した紙の複製に触れると、彼の膨大な智に触れることができる。

自筆の原稿などを見ると、豪快なイメージのある人物にしてはキチっとした文字で原稿用紙の枠にちゃんと収まった文章である。

ここでしばし熊楠の智慧の海の中に居た。

南方熊楠顕彰館を見た後、旧居を見に行く。旧宅では色々と説明していただいた。

熊楠が学名の由来となった、ミナカテルラ・ロンギフィラを発見した柿の木。

庭には様々な草花や木々があるが、熊楠が暮らしていた時とほとんど変わっていないということである。

熊楠の仕事部屋であった離れ。

机は手前の足を短く切って傾斜をつけ、使い易いようにしているとの事。

家族との時間を過ごした居間。

採集した標本や本などが収集されていた蔵。

熊楠の妻であった松枝さんは熊楠の死後も書庫には熊楠さんが居ると言って、書籍や標本を散逸させなかったという。

熊楠が使っていたように展示されているのが面白かった。

熊楠は妻が勝手に掃除するのを嫌がったが、今も勝手に掃除されたら怒るだろうなと思った。

南方熊楠旧居を発ち、闘鶏神社へ。この神社は熊楠の妻の実家である。

闘鶏神社は以前の旅の時にも尋ねた事がある。

16:20闘鶏神社

この神社は源平合戦の際、源義経の家来である弁慶が、熊野水軍が源氏方に味方してもらえるようにと尋ねた所である。

熊野水軍の長であった湛増は闘鶏をして占いを行い、その結果として源氏方に味方し勝利の一因となった。

駅周辺は飲食店が密集した小路があり、ぶらぶらと食事しながら歩きたいと思った。

駅前にもある弁慶像

17:14田辺駅発。

月も出て来た。

なお、田辺での他の写真はコチラ

2016年12月18日

本日講演 「熱狂と沈黙と 日本基督教史」 散歩かふぇ ちゃらぽこにて

本日15時より散歩かふぇ ちゃらぽこにて講演致します。

内容は「熱狂と沈黙と 日本基督教史」です。

万里の波濤を越えて戦国時代の日本に辿りついたキリスト教宣教師たち。

彼らの清貧な生き方は、弱肉強食の戦国の世と既存の宗教に救いを得られなかった人々の心を掴み、またたく間に信者を増やしていった。しかし急激な拡大は様々な所で軋轢を生み、苦難の道を歩む事になる。

全くの異文化に触れた戦国時代の日本人が、どのように受け入れていったのかを考えます。

「キリシタン大名・戦国時代・大航海時代・鎖国政策・キリスト教史・ヨーロッパ中世史」

などに関心がある方にオススメです。

会費:1500円(ドリンク付き)

時間:15時から

開催場所はコチラ・

※駐車場がありません。公共交通機関か近隣の駐車場をお使い下さい。

申し込みはオーナーメール、もしくはちゃらぽこさんへ直接お願いします。

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

内容は「熱狂と沈黙と 日本基督教史」です。

(サン・ジワンという宣教師を祀っているという枯松神社)

万里の波濤を越えて戦国時代の日本に辿りついたキリスト教宣教師たち。

彼らの清貧な生き方は、弱肉強食の戦国の世と既存の宗教に救いを得られなかった人々の心を掴み、またたく間に信者を増やしていった。しかし急激な拡大は様々な所で軋轢を生み、苦難の道を歩む事になる。

全くの異文化に触れた戦国時代の日本人が、どのように受け入れていったのかを考えます。

「キリシタン大名・戦国時代・大航海時代・鎖国政策・キリスト教史・ヨーロッパ中世史」

などに関心がある方にオススメです。

会費:1500円(ドリンク付き)

時間:15時から

開催場所はコチラ・

※駐車場がありません。公共交通機関か近隣の駐車場をお使い下さい。

申し込みはオーナーメール、もしくはちゃらぽこさんへ直接お願いします。

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

2016年12月06日

本日講演 「賀川豊彦 俗を行き交う聖人」 沼津市 Lot.nにて

本日18時半から沼津市のLot.nにて行います。

内容は「賀川豊彦 俗を行き交う聖人」です。

(ワシントン大聖堂にある賀川の像)

キリスト教の信念をもって、貧しい人々の中に入り救済活動を行った賀川豊彦。

目の前の人を助けるだけでなく、社会の問題を変えるべく私費を投じて多くの人を巻き込み国の枠をも超えていった。

大正から昭和に掛けて、あらゆる社会運動を立ち上げたと言われる賀川豊彦の生涯についてお話しします。

「社会運動・協同組合・労働運動・救貧活動」に関心がある方にオススメ。

会費:1000円(ドリンク付き)

時間:18時半から

開催場所はコチラ・沼津市上土町10 (それまでの店舗の道向かいです

)

※駐車場がありません。公共交通機関か近隣の駐車場をお使い下さい。

申し込みはオーナーメール、もしくはLot.nさんへ直接来場ください。

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

内容は「賀川豊彦 俗を行き交う聖人」です。

(ワシントン大聖堂にある賀川の像)

キリスト教の信念をもって、貧しい人々の中に入り救済活動を行った賀川豊彦。

目の前の人を助けるだけでなく、社会の問題を変えるべく私費を投じて多くの人を巻き込み国の枠をも超えていった。

大正から昭和に掛けて、あらゆる社会運動を立ち上げたと言われる賀川豊彦の生涯についてお話しします。

「社会運動・協同組合・労働運動・救貧活動」に関心がある方にオススメ。

会費:1000円(ドリンク付き)

時間:18時半から

開催場所はコチラ・沼津市上土町10 (それまでの店舗の道向かいです

)

※駐車場がありません。公共交通機関か近隣の駐車場をお使い下さい。

申し込みはオーナーメール、もしくはLot.nさんへ直接来場ください。

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

2016年12月03日

本日講演 「熱狂と沈黙と 日本基督教史」 三島市 カフェうーるーにて

本日9時から三島市のカフェうーるーにて行います。

内容は「熱狂と沈黙と 日本基督教史」です。

万里の波濤を越えて戦国時代の日本に辿りついたキリスト教宣教師たち。

彼らの熱心な伝道は、弱肉強食の戦国の世と既存の宗教に救いを得られなかった人々の心を掴み、またたく間に信者を増やしていった。しかし急激な拡大は様々な所で軋轢を生み、苦難の道を歩む事になる。

全くの異文化に触れた戦国時代の日本人が、どのように受け入れていったのかを考えます。

「キリシタン大名・戦国時代・大航海時代・鎖国政策・キリスト教史・ヨーロッパ中世史」

などに関心がある方にオススメです。

会費:500円+ワンドリンクオーダー

時間:9時から11時半予定

開催場所はコチラ・カフェうーるー(三島市南本町13-30 ☎055-981-5539)

参加の申し込み不要。

問い合わせはオーナーメール、もしくはうーるーさんへお願いします。

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

内容は「熱狂と沈黙と 日本基督教史」です。

(サン・ジワンという宣教師を祀っているという枯松神社)

万里の波濤を越えて戦国時代の日本に辿りついたキリスト教宣教師たち。

彼らの熱心な伝道は、弱肉強食の戦国の世と既存の宗教に救いを得られなかった人々の心を掴み、またたく間に信者を増やしていった。しかし急激な拡大は様々な所で軋轢を生み、苦難の道を歩む事になる。

全くの異文化に触れた戦国時代の日本人が、どのように受け入れていったのかを考えます。

「キリシタン大名・戦国時代・大航海時代・鎖国政策・キリスト教史・ヨーロッパ中世史」

などに関心がある方にオススメです。

会費:500円+ワンドリンクオーダー

時間:9時から11時半予定

開催場所はコチラ・カフェうーるー(三島市南本町13-30 ☎055-981-5539)

参加の申し込み不要。

問い合わせはオーナーメール、もしくはうーるーさんへお願いします。

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

2016年11月30日

本日講演 「主食の民俗 歴史を変えたサツマイモ」 沼津市 高嶋酒造にて

本日18時半より講演致します。

内容は「主食の民俗 歴史を変えたサツマイモ」です。

(いも地蔵)

数多くある食品の中で、なぜ毎日のように食べ続ける主食という概念があるのだろうか。

日本人は米を主食として来たのだが、地方によってはそれが当てはまらない所もある。

歴史上、何が主食とされて来たのかと、日本の歴史を変えたとも言えるサツマイモ伝来の歴史をなぞって行きます。

参加費:700円。

時間:18時30分から

「穀物・芋類・食料問題・栄養学・人口学・神饌・民俗学」

などに関心がある方にオススメです。

開催場所はコチラ・沼津市原の高嶋酒造にて

※駐車場がありません。公共交通機関での来場をお願いします。(JR原駅から徒歩5分)

※申し込みは高嶋酒造へメールでお願いします。「info★hakuinmasamune.com」(★を@に換えて下さい。)

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

内容は「主食の民俗 歴史を変えたサツマイモ」です。

(いも地蔵)

数多くある食品の中で、なぜ毎日のように食べ続ける主食という概念があるのだろうか。

日本人は米を主食として来たのだが、地方によってはそれが当てはまらない所もある。

歴史上、何が主食とされて来たのかと、日本の歴史を変えたとも言えるサツマイモ伝来の歴史をなぞって行きます。

参加費:700円。

時間:18時30分から

「穀物・芋類・食料問題・栄養学・人口学・神饌・民俗学」

などに関心がある方にオススメです。

開催場所はコチラ・沼津市原の高嶋酒造にて

※駐車場がありません。公共交通機関での来場をお願いします。(JR原駅から徒歩5分)

※申し込みは高嶋酒造へメールでお願いします。「info★hakuinmasamune.com」(★を@に換えて下さい。)

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

2016年11月25日

12月3日講演 「熱狂と沈黙と 日本基督教史」 三島市 カフェうーるーにて

12月3日9時から三島市のカフェうーるーにて行います。

内容は「熱狂と沈黙と 日本基督教史」です。

万里の波濤を越えて戦国時代の日本に辿りついたキリスト教宣教師たち。

彼らの熱心な伝道は、弱肉強食の戦国の世と既存の宗教に救いを得られなかった人々の心を掴み、またたく間に信者を増やしていった。しかし急激な拡大は様々な所で軋轢を生み、苦難の道を歩む事になる。

全くの異文化に触れた戦国時代の日本人が、どのように受け入れていったのかを考えます。

「キリシタン大名・戦国時代・大航海時代・鎖国政策・キリスト教史・ヨーロッパ中世史」

などに関心がある方にオススメです。

会費:500円+ワンドリンクオーダー

時間:9時から11時半予定

開催場所はコチラ・カフェうーるー(三島市南本町13-30 ☎055-981-5539)

参加の申し込み不要。

問い合わせはオーナーメール、もしくはうーるーさんへお願いします。

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

内容は「熱狂と沈黙と 日本基督教史」です。

万里の波濤を越えて戦国時代の日本に辿りついたキリスト教宣教師たち。

彼らの熱心な伝道は、弱肉強食の戦国の世と既存の宗教に救いを得られなかった人々の心を掴み、またたく間に信者を増やしていった。しかし急激な拡大は様々な所で軋轢を生み、苦難の道を歩む事になる。

全くの異文化に触れた戦国時代の日本人が、どのように受け入れていったのかを考えます。

「キリシタン大名・戦国時代・大航海時代・鎖国政策・キリスト教史・ヨーロッパ中世史」

などに関心がある方にオススメです。

会費:500円+ワンドリンクオーダー

時間:9時から11時半予定

開催場所はコチラ・カフェうーるー(三島市南本町13-30 ☎055-981-5539)

参加の申し込み不要。

問い合わせはオーナーメール、もしくはうーるーさんへお願いします。

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

2016年11月23日

11月30日講演 「主食の民俗 歴史を変えたサツマイモ」 沼津市 高嶋酒造にて

11月30日18時半より講演致します。

内容は「主食の民俗 歴史を変えたサツマイモ」です。

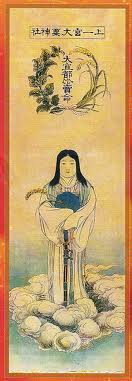

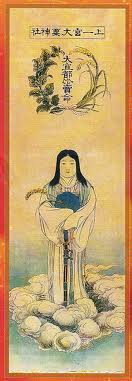

(食物を生み出したオオゲツヒメ)

数多くある食品の中で、なぜ毎日のように食べ続ける主食という概念があるのだろうか。

日本人は米を主食として来たのだが、地方によってはそれが当てはまらない所もある。

歴史上、何が主食とされて来たのかと、日本の歴史を変えたとも言えるサツマイモ伝来の歴史をなぞって行きます。

参加費:700円。

時間:18時30分から

「穀物・芋類・食料問題・栄養学・人口学・神饌・民俗学」

などに関心がある方にオススメです。

開催場所はコチラ・沼津市原の高嶋酒造にて

※駐車場がありません。公共交通機関での来場をお願いします。(JR原駅から徒歩5分)

※申し込みは高嶋酒造へメールでお願いします。「info★hakuinmasamune.com」(★を@に換えて下さい。)

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

内容は「主食の民俗 歴史を変えたサツマイモ」です。

(食物を生み出したオオゲツヒメ)

数多くある食品の中で、なぜ毎日のように食べ続ける主食という概念があるのだろうか。

日本人は米を主食として来たのだが、地方によってはそれが当てはまらない所もある。

歴史上、何が主食とされて来たのかと、日本の歴史を変えたとも言えるサツマイモ伝来の歴史をなぞって行きます。

参加費:700円。

時間:18時30分から

「穀物・芋類・食料問題・栄養学・人口学・神饌・民俗学」

などに関心がある方にオススメです。

開催場所はコチラ・沼津市原の高嶋酒造にて

※駐車場がありません。公共交通機関での来場をお願いします。(JR原駅から徒歩5分)

※申し込みは高嶋酒造へメールでお願いします。「info★hakuinmasamune.com」(★を@に換えて下さい。)

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。