no">

2017年01月11日

熊楠の海へ 田辺探訪

※この記事は2012年の記事を再編集したものです。

14:05田辺駅着。

商店街を通り抜けると南方熊楠の足跡を辿れるように案内標識がある。

14:25南方熊楠顕彰館と旧居

近代日本の中でも在野ながら世界的な博物学を発信した南方熊楠が最も長くすごした自宅がある。その旧居に隣接して熊楠の業績を伝えるための顕彰館があり、無料で見学できる。

入るとくじ引きしてくださいと言われ引いて見ると、ポストカードを頂いた。それも10枚近いかなりしっかりした作りである。

顕彰館は熊楠が採集した植物標本の複製などを見ることができ、熊楠が推敲した紙の複製に触れると、彼の膨大な智に触れることができる。

自筆の原稿などを見ると、豪快なイメージのある人物にしてはキチっとした文字で原稿用紙の枠にちゃんと収まった文章である。

ここでしばし熊楠の智慧の海の中に居た。

南方熊楠顕彰館を見た後、旧居を見に行く。旧宅では色々と説明していただいた。

熊楠が学名の由来となった、ミナカテルラ・ロンギフィラを発見した柿の木。

庭には様々な草花や木々があるが、熊楠が暮らしていた時とほとんど変わっていないということである。

熊楠の仕事部屋であった離れ。

机は手前の足を短く切って傾斜をつけ、使い易いようにしているとの事。

家族との時間を過ごした居間。

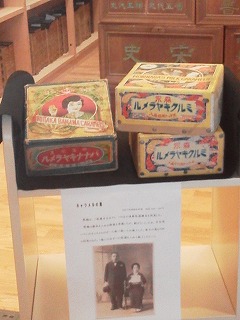

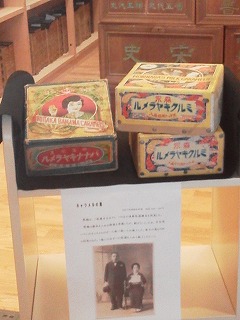

採集した標本や本などが収集されていた蔵。

熊楠の妻であった松枝さんは熊楠の死後も書庫には熊楠さんが居ると言って、書籍や標本を散逸させなかったという。

熊楠が使っていたように展示されているのが面白かった。

熊楠は妻が勝手に掃除するのを嫌がったが、今も勝手に掃除されたら怒るだろうなと思った。

南方熊楠旧居を発ち、闘鶏神社へ。この神社は熊楠の妻の実家である。

闘鶏神社は以前の旅の時にも尋ねた事がある。

16:20闘鶏神社

この神社は源平合戦の際、源義経の家来である弁慶が、熊野水軍が源氏方に味方してもらえるようにと尋ねた所である。

熊野水軍の長であった湛増は闘鶏をして占いを行い、その結果として源氏方に味方し勝利の一因となった。

駅周辺は飲食店が密集した小路があり、ぶらぶらと食事しながら歩きたいと思った。

駅前にもある弁慶像

17:14田辺駅発。

月も出て来た。

なお、田辺での他の写真はコチラ

14:05田辺駅着。

商店街を通り抜けると南方熊楠の足跡を辿れるように案内標識がある。

14:25南方熊楠顕彰館と旧居

近代日本の中でも在野ながら世界的な博物学を発信した南方熊楠が最も長くすごした自宅がある。その旧居に隣接して熊楠の業績を伝えるための顕彰館があり、無料で見学できる。

入るとくじ引きしてくださいと言われ引いて見ると、ポストカードを頂いた。それも10枚近いかなりしっかりした作りである。

顕彰館は熊楠が採集した植物標本の複製などを見ることができ、熊楠が推敲した紙の複製に触れると、彼の膨大な智に触れることができる。

自筆の原稿などを見ると、豪快なイメージのある人物にしてはキチっとした文字で原稿用紙の枠にちゃんと収まった文章である。

ここでしばし熊楠の智慧の海の中に居た。

南方熊楠顕彰館を見た後、旧居を見に行く。旧宅では色々と説明していただいた。

熊楠が学名の由来となった、ミナカテルラ・ロンギフィラを発見した柿の木。

庭には様々な草花や木々があるが、熊楠が暮らしていた時とほとんど変わっていないということである。

熊楠の仕事部屋であった離れ。

机は手前の足を短く切って傾斜をつけ、使い易いようにしているとの事。

家族との時間を過ごした居間。

採集した標本や本などが収集されていた蔵。

熊楠の妻であった松枝さんは熊楠の死後も書庫には熊楠さんが居ると言って、書籍や標本を散逸させなかったという。

熊楠が使っていたように展示されているのが面白かった。

熊楠は妻が勝手に掃除するのを嫌がったが、今も勝手に掃除されたら怒るだろうなと思った。

南方熊楠旧居を発ち、闘鶏神社へ。この神社は熊楠の妻の実家である。

闘鶏神社は以前の旅の時にも尋ねた事がある。

16:20闘鶏神社

この神社は源平合戦の際、源義経の家来である弁慶が、熊野水軍が源氏方に味方してもらえるようにと尋ねた所である。

熊野水軍の長であった湛増は闘鶏をして占いを行い、その結果として源氏方に味方し勝利の一因となった。

駅周辺は飲食店が密集した小路があり、ぶらぶらと食事しながら歩きたいと思った。

駅前にもある弁慶像

17:14田辺駅発。

月も出て来た。

なお、田辺での他の写真はコチラ