no">

2015年09月10日

伊豆経済大学に出展します

9月22日・23日、JR三島駅・南口にあるホテル昭明館にて開催されるイベント「伊豆経済大学」に参加します。

「学びを遊び倒せ!」をテーマに、会場のホテル全館を用いて「社会学」「芸術学」「理学」などのテーマに分けたフロアを展開。参加者である「生徒」たちのペイントで彩り、出展者である「教授」たちが各ホテルの部屋を教室に見立てて、コミュニケーション(授業)を展開していく仕組みで、二日間だけの大学が三島駅前に開学します。

出展ブースはホテルのシングルルーム一室を割り当てられます。ホテル解体前である事から自身の世界観を表現するための造作が自由に行え、更にアートディレクターの方によるディレクションもして頂けるという事で、「伊豆海洋文化博物館準備室」というコンセプトで、部屋も彩ります。今までの私が企画してきた講座や出店とは一味違う空間を目指します。

割り当てられる部屋は狭いので、普段の様な講座は出来ませんが、展示の解説やTシャツ販売も可能という事ですので、基本的には開催期間中は常に居ます。学生課からの話によると、公開講座(観客の前でのトークショー)もして欲しい、との事で、その場で私の構想を披露したいと思います。

8月に東京で開催された「博物ふぇすてぃばる」も、学びをエンターテイメントにする、というコンセプトの催しで、私も出展を申し込んだものの落選してしまい、残念に思っておりましたが、地方でも、更に地元に於いてこういった企画が立ち上がったのは楽しみです。

【日 時】 9月22日(火) 午前10時~午後9時 23日(水) 午前10時~午後5時

【場 所】 ホテル昭明館 (三島市一番町11−14)

【参加費】 入場無料

「学びを遊び倒せ!」をテーマに、会場のホテル全館を用いて「社会学」「芸術学」「理学」などのテーマに分けたフロアを展開。参加者である「生徒」たちのペイントで彩り、出展者である「教授」たちが各ホテルの部屋を教室に見立てて、コミュニケーション(授業)を展開していく仕組みで、二日間だけの大学が三島駅前に開学します。

出展ブースはホテルのシングルルーム一室を割り当てられます。ホテル解体前である事から自身の世界観を表現するための造作が自由に行え、更にアートディレクターの方によるディレクションもして頂けるという事で、「伊豆海洋文化博物館準備室」というコンセプトで、部屋も彩ります。今までの私が企画してきた講座や出店とは一味違う空間を目指します。

割り当てられる部屋は狭いので、普段の様な講座は出来ませんが、展示の解説やTシャツ販売も可能という事ですので、基本的には開催期間中は常に居ます。学生課からの話によると、公開講座(観客の前でのトークショー)もして欲しい、との事で、その場で私の構想を披露したいと思います。

8月に東京で開催された「博物ふぇすてぃばる」も、学びをエンターテイメントにする、というコンセプトの催しで、私も出展を申し込んだものの落選してしまい、残念に思っておりましたが、地方でも、更に地元に於いてこういった企画が立ち上がったのは楽しみです。

【日 時】 9月22日(火) 午前10時~午後9時 23日(水) 午前10時~午後5時

【場 所】 ホテル昭明館 (三島市一番町11−14)

【参加費】 入場無料

2015年09月09日

大井川鐡道のチカラ

※この記事は三年前の記事を再編集したものです。

大井川鐡道に乗る機会があり行って来ました。

金谷駅から乗車。大井川鐡道では新金谷の方がターミナルのようだ。

駅舎の中はSLの写真が沢山。

土産物もSL関連。

SLの形をした陶器に入った酒が秀逸。

購入した切符。

出発の汽笛を待ちます。

列車は金谷駅を発車。

発車して間もなく、新金谷駅で停車。

そして発車する時、駅員の人のみならず沿線でSLを見ている人も皆が手を振る。

これは始めて訪れた人などはかなりの印象に残るだろう。

車内は昔の国鉄車両のようだ。

車内アナウンスがSLや観光ポイントの説明などかなり事細かである。ただ、ゆっくりしたいという人も居るだろうと思うので、車両によって分けてはどうだろうか。

栓抜きがついている。

車販で瓶の飲み物があれば試してみたかった。

次第に大井川の車窓になって行く。

お弁当の時間である。

基本的に「駅弁に美味いもの無し」という考えでしたが、この弁当は美味しかった。

醤油差しがSLの形をしているのも作り込みがある。

食べ終わった頃に終点に到着。

SLは急行となっていて停車駅も少ないが、実は各駅停車の普通列車の方が速いという事実。

終点である事を感じる。

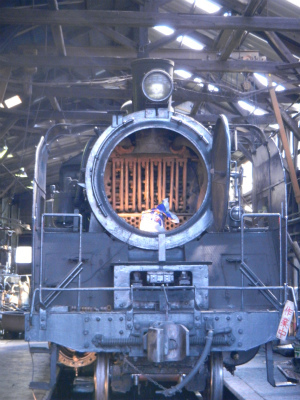

多くの人が給炭作業を注意深く見て記念写真を撮っていた。

列車下のバラストを見ると、長年の積み重ねか真っ黒になっていた。

乗っていた機関車はC11

車両を付け変えている作業が見えたので、転車台を使うのかと思いきや、この転車台はイベント時のみだとの事。

給炭作業練習機

実際に機関車での勤務に入る前に練習したもの。9600型SLの模型でこの地にしか無い。

転車台

明治30年代に英国のランソムズ&ラピア社から輸入されたもの。この上に乗った蒸気機関車も2~3人の力で動かせる。

輸入された時は東北地方で使われ、昭和55年に新潟の東赤谷駅から千頭駅に移設された。

産業遺産、国の登録有形文化財に登録されている。

千頭駅はさながら動いている鉄道博物館のようである。

観光路線につきものな制服を着て写真を撮れるのであるが・・・。

なぜか機関車整備をする人の作業服である。

千頭から先は井川線に乗り換えなのだが、この時は土砂崩れの影響で寸断されていた。

その為、5つ先の奥泉駅までバスによる代替輸送に。

バスの車掌さん。なかなか楽しい語り口で飽きない。

「砂に埋まった井川駅の写メ見ますか?」には笑った。

バスからは所々の山肌が削り取られて茶色の面をむき出しにしているのを多々見た。

バスにて奥泉駅に到着。

奥泉駅周辺は下開土遺跡(しもかいど遺跡)という縄文時代の遺跡があったということで、ロータリーの中心に古代人の家族を模した銅像がある。

近くには電話ボックスほどの遺跡からの出土物を展示するコーナーが。

公衆トイレも古代の趣。コンクリートですが…。

トイレも古代のトイレだったら笑えますが、そんな感じでは無かったです。

駅舎内の様子。

井川線の車両がやって来ました。

レール幅は一緒という事ですが、車両が非常にコンパクトに見えます。

奥泉駅を出発した井川線は山間に開かれた線路を辿って行く。

こんな所に線路を敷設して行った人の力には感服する。

雨の日の後だったのでやや水が濁り気味。澄んだ水だったら多分に美しいだろう。

アプトいちしろ駅に到着。

アプトいちしろ駅ではアプト機関車への付け替えが行われるので、じっくりと作業を見学できる。

この駅から少しウォーキングするので、アプト線とは一旦お別れ。

アプト線を降りてウォーキングに入る。

アプトいちしろ駅は元々、かわねいちしろ 駅という名前だった。元々あった路線が長島ダムの建設によって路線が変更され、変更された路線が非常に急勾配なため、アプト線が導入された。

旧路線のトンネルが残っており、そこがウォーキングルートになっている。

トンネルの中にはまだ線路が一部残っていた。

真っ暗なトンネルを抜けると、そこはキャンプ場。

駅を降りてすぐキャンプ場があるというのも面白い。大井川鉄道の乗り放題切符が二日使えるので、一泊するのもいいかもしれない。

長島ダムの資料館。

「物凄く」植生が丁寧に管理されている。

長島ダムの正面に掛かっている橋を渡ると、水しぶきが凄い。

澄んだ水ならいいですが、濁っているのがやや気になる。

長島ダム資料館から長島ダム駅へはかなりの高低差。

やや時間がギリギリでしたがなんとか到着。

長島ダム駅ではアプト式機関車を再び付け替え。

つまり、井川線はアプト式を大いにアピールしているが、アプト式機関車はアプトいちしろ駅から長島ダム駅間の一区間だけなのである。

平田(ひらんだ)駅を経て大井川湖上駅に到着。

何も無い所に駅を造ってどうする?という感じもするが、その「何も無い」を観光資源に出来ている。

橋沿いにウォーキングが出来る。

長島ダム駅に乗車した際、かなりの乗客が居たのだが、ここで殆どの人が降りてしまい我々だけになった。つまり、我々以外は団体客であったのだ。

大井川湖上から接阻峡温泉駅へ

今回はここが終点。井川駅がまだ復旧していないのである。

駅舎もなかなか趣深い。

設定されているウォーキングコースを歩いてみる。

なにやら川の対岸にある神社を二つ巡れば縁結び、だそうだ・・・。

この下って行く吊り橋はこの地だけだと云う。

八つの吊り橋を越えて一周する形で接阻峡温泉駅に戻る。

その時、団体のバスが来て駅に来たのであっという間に混雑に。

駅舎の中でこんなものが。

アニメ「とある魔術の禁書目録」のパロディでしょうが、書体も合わせるなど凝った作り。

書いてある内容もアニメネタ満載で何故にこんな山奥の駅で?という感じ。

そして駅の傍の自販機。

さっきの落書き帳にしても、社内でアニメ好きが居るのでしょうか…。

接阻峡温泉駅を出発。

帰りの方向に向かいます。

長島ダム駅でアプト機関車に付け替え。

線路から見る長島ダムはかなりの迫力。

写真では余り伝わらないかもしれませんが、鉄道とは思えない下り勾配に入る。

次第に日が傾きつつある大井川の様子。

そして千頭駅に。

帰路は普通列車に乗ります。

この車両は元々南海電鉄の車両だそうだ。

車両の中に自販機がある。

このアイデア、なぜ他に拡がらないのかな。

聖地「神尾駅」のタヌキが見送ってくれました。

大井川鐡道に乗る機会があり行って来ました。

金谷駅から乗車。大井川鐡道では新金谷の方がターミナルのようだ。

駅舎の中はSLの写真が沢山。

土産物もSL関連。

SLの形をした陶器に入った酒が秀逸。

購入した切符。

出発の汽笛を待ちます。

列車は金谷駅を発車。

発車して間もなく、新金谷駅で停車。

そして発車する時、駅員の人のみならず沿線でSLを見ている人も皆が手を振る。

これは始めて訪れた人などはかなりの印象に残るだろう。

車内は昔の国鉄車両のようだ。

車内アナウンスがSLや観光ポイントの説明などかなり事細かである。ただ、ゆっくりしたいという人も居るだろうと思うので、車両によって分けてはどうだろうか。

栓抜きがついている。

車販で瓶の飲み物があれば試してみたかった。

次第に大井川の車窓になって行く。

お弁当の時間である。

基本的に「駅弁に美味いもの無し」という考えでしたが、この弁当は美味しかった。

醤油差しがSLの形をしているのも作り込みがある。

食べ終わった頃に終点に到着。

SLは急行となっていて停車駅も少ないが、実は各駅停車の普通列車の方が速いという事実。

終点である事を感じる。

多くの人が給炭作業を注意深く見て記念写真を撮っていた。

列車下のバラストを見ると、長年の積み重ねか真っ黒になっていた。

乗っていた機関車はC11

車両を付け変えている作業が見えたので、転車台を使うのかと思いきや、この転車台はイベント時のみだとの事。

給炭作業練習機

実際に機関車での勤務に入る前に練習したもの。9600型SLの模型でこの地にしか無い。

転車台

明治30年代に英国のランソムズ&ラピア社から輸入されたもの。この上に乗った蒸気機関車も2~3人の力で動かせる。

輸入された時は東北地方で使われ、昭和55年に新潟の東赤谷駅から千頭駅に移設された。

産業遺産、国の登録有形文化財に登録されている。

千頭駅はさながら動いている鉄道博物館のようである。

観光路線につきものな制服を着て写真を撮れるのであるが・・・。

なぜか機関車整備をする人の作業服である。

千頭から先は井川線に乗り換えなのだが、この時は土砂崩れの影響で寸断されていた。

その為、5つ先の奥泉駅までバスによる代替輸送に。

バスの車掌さん。なかなか楽しい語り口で飽きない。

「砂に埋まった井川駅の写メ見ますか?」には笑った。

バスからは所々の山肌が削り取られて茶色の面をむき出しにしているのを多々見た。

バスにて奥泉駅に到着。

奥泉駅周辺は下開土遺跡(しもかいど遺跡)という縄文時代の遺跡があったということで、ロータリーの中心に古代人の家族を模した銅像がある。

近くには電話ボックスほどの遺跡からの出土物を展示するコーナーが。

公衆トイレも古代の趣。コンクリートですが…。

トイレも古代のトイレだったら笑えますが、そんな感じでは無かったです。

駅舎内の様子。

井川線の車両がやって来ました。

レール幅は一緒という事ですが、車両が非常にコンパクトに見えます。

奥泉駅を出発した井川線は山間に開かれた線路を辿って行く。

こんな所に線路を敷設して行った人の力には感服する。

雨の日の後だったのでやや水が濁り気味。澄んだ水だったら多分に美しいだろう。

アプトいちしろ駅に到着。

アプトいちしろ駅ではアプト機関車への付け替えが行われるので、じっくりと作業を見学できる。

この駅から少しウォーキングするので、アプト線とは一旦お別れ。

アプト線を降りてウォーキングに入る。

アプトいちしろ駅は元々、かわねいちしろ 駅という名前だった。元々あった路線が長島ダムの建設によって路線が変更され、変更された路線が非常に急勾配なため、アプト線が導入された。

旧路線のトンネルが残っており、そこがウォーキングルートになっている。

トンネルの中にはまだ線路が一部残っていた。

真っ暗なトンネルを抜けると、そこはキャンプ場。

駅を降りてすぐキャンプ場があるというのも面白い。大井川鉄道の乗り放題切符が二日使えるので、一泊するのもいいかもしれない。

長島ダムの資料館。

「物凄く」植生が丁寧に管理されている。

長島ダムの正面に掛かっている橋を渡ると、水しぶきが凄い。

澄んだ水ならいいですが、濁っているのがやや気になる。

長島ダム資料館から長島ダム駅へはかなりの高低差。

やや時間がギリギリでしたがなんとか到着。

長島ダム駅ではアプト式機関車を再び付け替え。

つまり、井川線はアプト式を大いにアピールしているが、アプト式機関車はアプトいちしろ駅から長島ダム駅間の一区間だけなのである。

平田(ひらんだ)駅を経て大井川湖上駅に到着。

何も無い所に駅を造ってどうする?という感じもするが、その「何も無い」を観光資源に出来ている。

橋沿いにウォーキングが出来る。

長島ダム駅に乗車した際、かなりの乗客が居たのだが、ここで殆どの人が降りてしまい我々だけになった。つまり、我々以外は団体客であったのだ。

大井川湖上から接阻峡温泉駅へ

今回はここが終点。井川駅がまだ復旧していないのである。

駅舎もなかなか趣深い。

設定されているウォーキングコースを歩いてみる。

なにやら川の対岸にある神社を二つ巡れば縁結び、だそうだ・・・。

この下って行く吊り橋はこの地だけだと云う。

八つの吊り橋を越えて一周する形で接阻峡温泉駅に戻る。

その時、団体のバスが来て駅に来たのであっという間に混雑に。

駅舎の中でこんなものが。

アニメ「とある魔術の禁書目録」のパロディでしょうが、書体も合わせるなど凝った作り。

書いてある内容もアニメネタ満載で何故にこんな山奥の駅で?という感じ。

そして駅の傍の自販機。

さっきの落書き帳にしても、社内でアニメ好きが居るのでしょうか…。

接阻峡温泉駅を出発。

帰りの方向に向かいます。

長島ダム駅でアプト機関車に付け替え。

線路から見る長島ダムはかなりの迫力。

写真では余り伝わらないかもしれませんが、鉄道とは思えない下り勾配に入る。

次第に日が傾きつつある大井川の様子。

そして千頭駅に。

帰路は普通列車に乗ります。

この車両は元々南海電鉄の車両だそうだ。

車両の中に自販機がある。

このアイデア、なぜ他に拡がらないのかな。

聖地「神尾駅」のタヌキが見送ってくれました。

「大井川鉄道のチカラ」 終わり。

2015年09月08日

大井川鐡道 春のSLまつり(2012年)

※この記事は2012年の記事を再編集した物です。

大井川鐡道で行われている春のSLまつりに行って来ました。(2012年ですが)

大正14年の3月10日に大井川鐡道が会社設立をした事に合せて、毎年3月10日に近い土日にSLまつりを開催している。

大井川鐡道は金谷駅からであるが、大井川鐡道金谷駅は割と普通の駅である。

大井川鐡道はSLが有名であるが、各地の私鉄を退役した車両などを走らせている事も動態保存の一環である。

乗った車両は元近鉄の車両。

2011年10月から、SL急行の全列車が新金谷駅始発となったようだ。

次の駅の新金谷駅

昭和2年6月10日開業。本社や車庫を有する運転上の拠点であり、広い構内にはたくさんの側線があってSL列車用の客車などが停まっている。

本社を併設した横長の木造瓦葺二階建て駅舎。一見すると開業当時の面影を残していて風情がある駅舎であるが、一階については改装されてお洒落なカフェが入っている。

さっそく出店は賑わっているようだ。

駅前には「PLAZA LOCO」というお土産・喫茶・展示・資料館の総合施設があり、そこに入ってみる。

新金谷駅前にある「PLAZA LOCO」は、SLに関しての展示や、静岡県の特産物を扱う土産物屋や飲食店が入る複合施設である。

昭和ノスタルジーな雰囲気がある所である。

コチラは井川線の車両。1953年製である。

貴賓車としても使われたらしい。

コチラの機関車は「いずも」

一畑軽便鉄道でセメント工場の運搬に使用された。1921年、ドイツ・コッペル社製。

コチラもほぼ同じ形に見える「1275形」でその筈1922年コッペル社製。

日本ステンレス直江津工場専用線で使用された。

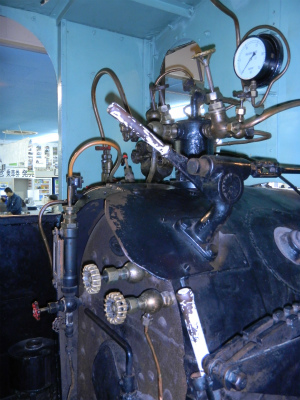

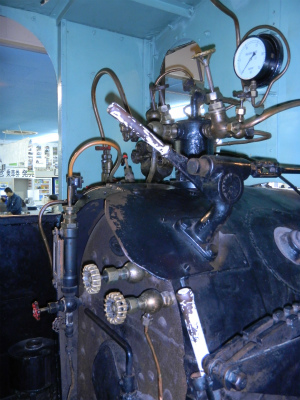

単純そうに見えますが、どこをどう操作すれば良いかわからないです。

やはり観光名所らしく、色々な有名人のサインが。

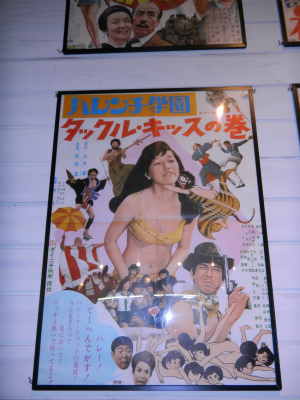

ハレンチ学園の実写映画なんてあったのですね。

いい雰囲気のホーロー看板です。川根地区の物みたいです。

昔の電話ボックスは頑丈そうです。

SLがモチーフとなってるライターやアクセサリなど。

この駅の様子は実在したモノなのだろうか?

そして目的の一つ。鉄道アイドル・木村裕子さんのトークショーである。

ショーの途中での撮影は控えたが、以前よりかなりパワーUPされていた。

外の留置線や整備工場を見てみる

コチラの車両は元南海電車21000系。

国鉄時代の客車

新しく設けられた転車台

この転車台が無い時は、千頭駅発の車両は後ろ向きで走っており、それが不評だったという事でこの転車台を設けた事で常に正面を向く事になった。

人力でも動かせるという。

焚きつけように置かれていた薪と石炭

C5644は昭和11年製で北海道で活躍していたが、戦時中にタイへ送られた。

戦火を潜り抜け、タイでも活躍し、昭和54年に日本に帰国した運が強い車両である。

ピットを覗き込むお子さん

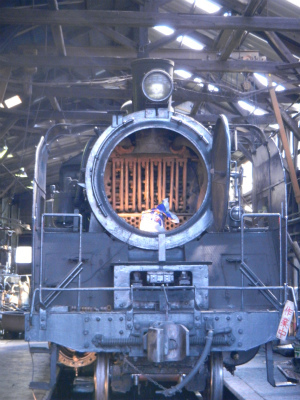

機関の中が見て取れます

SLの整備する様子までじっくりみることが出来ました。

大井川鐡道で行われている春のSLまつりに行って来ました。(2012年ですが)

大正14年の3月10日に大井川鐡道が会社設立をした事に合せて、毎年3月10日に近い土日にSLまつりを開催している。

大井川鐡道は金谷駅からであるが、大井川鐡道金谷駅は割と普通の駅である。

大井川鐡道はSLが有名であるが、各地の私鉄を退役した車両などを走らせている事も動態保存の一環である。

乗った車両は元近鉄の車両。

2011年10月から、SL急行の全列車が新金谷駅始発となったようだ。

次の駅の新金谷駅

昭和2年6月10日開業。本社や車庫を有する運転上の拠点であり、広い構内にはたくさんの側線があってSL列車用の客車などが停まっている。

本社を併設した横長の木造瓦葺二階建て駅舎。一見すると開業当時の面影を残していて風情がある駅舎であるが、一階については改装されてお洒落なカフェが入っている。

さっそく出店は賑わっているようだ。

駅前には「PLAZA LOCO」というお土産・喫茶・展示・資料館の総合施設があり、そこに入ってみる。

新金谷駅前にある「PLAZA LOCO」は、SLに関しての展示や、静岡県の特産物を扱う土産物屋や飲食店が入る複合施設である。

昭和ノスタルジーな雰囲気がある所である。

コチラは井川線の車両。1953年製である。

貴賓車としても使われたらしい。

コチラの機関車は「いずも」

一畑軽便鉄道でセメント工場の運搬に使用された。1921年、ドイツ・コッペル社製。

コチラもほぼ同じ形に見える「1275形」でその筈1922年コッペル社製。

日本ステンレス直江津工場専用線で使用された。

単純そうに見えますが、どこをどう操作すれば良いかわからないです。

やはり観光名所らしく、色々な有名人のサインが。

ハレンチ学園の実写映画なんてあったのですね。

いい雰囲気のホーロー看板です。川根地区の物みたいです。

昔の電話ボックスは頑丈そうです。

SLがモチーフとなってるライターやアクセサリなど。

この駅の様子は実在したモノなのだろうか?

そして目的の一つ。鉄道アイドル・木村裕子さんのトークショーである。

ショーの途中での撮影は控えたが、以前よりかなりパワーUPされていた。

外の留置線や整備工場を見てみる

コチラの車両は元南海電車21000系。

国鉄時代の客車

新しく設けられた転車台

この転車台が無い時は、千頭駅発の車両は後ろ向きで走っており、それが不評だったという事でこの転車台を設けた事で常に正面を向く事になった。

人力でも動かせるという。

焚きつけように置かれていた薪と石炭

C5644は昭和11年製で北海道で活躍していたが、戦時中にタイへ送られた。

戦火を潜り抜け、タイでも活躍し、昭和54年に日本に帰国した運が強い車両である。

ピットを覗き込むお子さん

機関の中が見て取れます

SLの整備する様子までじっくりみることが出来ました。

2015年09月06日

9月5日講演 「天武と持統 日本を創ったふたり」 参考文献一覧

9月5日、三島市のカフェうーるーにて「天武と持統 日本を創ったふたり」ついてお話させて頂きました。

参加して下さった皆様、ありがとうございました。

講座に当たっての参考文献は以下の通りです。

書名/著者

日本書紀/講談社学術文庫版

白村江 古代東アジア大戦の謎/遠山美都男

白村江以後 国家危機と東アジア外交/森公章

壬申の乱/亀田隆之

逆説の日本史 古代怨霊編/井沢元彦

日本軍事史/高橋典幸ほか

大王から天皇へ/熊谷公男

壬申の乱を読み解く/早川万年

ご参考にして下さい。

※次回のカフェうーるーでの講座は10月3日9時半~「式年遷宮 永遠なる常若の宮」と題し、伊勢神宮の成り立ちと、20年間隔で行われる式年遷宮についてお話します。

参加して下さった皆様、ありがとうございました。

講座に当たっての参考文献は以下の通りです。

書名/著者

日本書紀/講談社学術文庫版

白村江 古代東アジア大戦の謎/遠山美都男

白村江以後 国家危機と東アジア外交/森公章

壬申の乱/亀田隆之

逆説の日本史 古代怨霊編/井沢元彦

日本軍事史/高橋典幸ほか

大王から天皇へ/熊谷公男

壬申の乱を読み解く/早川万年

ご参考にして下さい。

※次回のカフェうーるーでの講座は10月3日9時半~「式年遷宮 永遠なる常若の宮」と題し、伊勢神宮の成り立ちと、20年間隔で行われる式年遷宮についてお話します。

2015年09月05日

本日講演「天武と持統 日本を創ったふたり」 三島市 カフェうーるーにて

本日9時半から三島市のカフェうーるーにて行います。

内容は「天武と持統 日本を創ったふたり」です。

「日本」という国はいつ誕生したのだろうか?

古代、周辺諸国からは「倭国」と呼ばれていた国が自ら「日本」と名乗った。日本における「建国の父」天武天皇こと大海人皇子の生涯と、当時の国際情勢も踏まえて追っていきます。

「天武天皇・天智天皇・倭国・壬申の乱・古代史・神社」に関心がある方にオススメです。

会費:500円+ワンドリンクオーダー

時間:9時から11時半予定

開催場所はコチラ・カフェうーるー(三島市南本町13-30 ☎055-981-5539)

参加の申し込み不要。

問い合わせはオーナーメール、もしくはうーるーさんへお願いします。

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

内容は「天武と持統 日本を創ったふたり」です。

「日本」という国はいつ誕生したのだろうか?

古代、周辺諸国からは「倭国」と呼ばれていた国が自ら「日本」と名乗った。日本における「建国の父」天武天皇こと大海人皇子の生涯と、当時の国際情勢も踏まえて追っていきます。

「天武天皇・天智天皇・倭国・壬申の乱・古代史・神社」に関心がある方にオススメです。

会費:500円+ワンドリンクオーダー

時間:9時から11時半予定

開催場所はコチラ・カフェうーるー(三島市南本町13-30 ☎055-981-5539)

参加の申し込み不要。

問い合わせはオーナーメール、もしくはうーるーさんへお願いします。

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

2015年09月03日

9月13日講演 「孤島のコスモポリタン ボニンアイランドから小笠原へ」 散歩かふぇ ちゃらぽこにて

9月13日15時より散歩かふぇ ちゃらぽこにて講演致します。

内容は「孤島のコスモポリタン ボニンアイランドから小笠原へ」です。

(幕末の調査で描かれた小笠原)

日本の領土でありながら、日本人では無い人々によって拓かれた島・小笠原。

無人島(むにんしま)と呼ばれ、漂流民が漂着する日本の果てであった島が、太平洋の最後のフロンティアとして欧米各国の注目を集めた。その状態で日本は領土として主張するために如何に動いたのか。

20を超える国と地域から集まった欧米系島民たちによって育まれた小笠原諸島の歴史と文化についてお話します。

「明治時代・太平洋航路・近代史・領土問題・クレオール文化」に関心がある方にオススメ。

会費:1500円(ドリンク付き)

時間:15時から

開催場所はコチラ・

※駐車場がありません。公共交通機関か近隣の駐車場をお使い下さい。

申し込みはオーナーメール、もしくはちゃらぽこさんへ直接お願いします。

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

内容は「孤島のコスモポリタン ボニンアイランドから小笠原へ」です。

(幕末の調査で描かれた小笠原)

日本の領土でありながら、日本人では無い人々によって拓かれた島・小笠原。

無人島(むにんしま)と呼ばれ、漂流民が漂着する日本の果てであった島が、太平洋の最後のフロンティアとして欧米各国の注目を集めた。その状態で日本は領土として主張するために如何に動いたのか。

20を超える国と地域から集まった欧米系島民たちによって育まれた小笠原諸島の歴史と文化についてお話します。

「明治時代・太平洋航路・近代史・領土問題・クレオール文化」に関心がある方にオススメ。

会費:1500円(ドリンク付き)

時間:15時から

開催場所はコチラ・

※駐車場がありません。公共交通機関か近隣の駐車場をお使い下さい。

申し込みはオーナーメール、もしくはちゃらぽこさんへ直接お願いします。

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

2015年09月01日

本日講演 「二宮金治郎 両道を歩み続けた男」 沼津市 Lot.nにて

本日18時半から沼津市のLot.nにて行います。

内容は「二宮金治郎 両道を歩み続けた男」です。

(二宮尊徳の思想を受け継いだ大日本報徳社)

日本で最も銅像が建てられている幼少期の二宮金治郎。

しかし彼が活躍したのは成人してからであり、単なる道徳的模範となる人物では無かった。

科学的、計量的、合理的に農村の改善運動を展開した二宮金治郎についてお話しします。

「地域づくり・二宮金治郎・農村経済・経営・農政・金融教育・報徳思想に関心がある方におすすめ。」

会費:1000円(ドリンク付き)

時間:18時半から

開催場所はコチラ・沼津市上土町10 (それまでの店舗の道向かいです

)

※駐車場がありません。公共交通機関か近隣の駐車場をお使い下さい。

参加は自由です。Lot.nさんへ直接来場ください。

変更や中止申し込みはオーナーメール、もしくは

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

内容は「二宮金治郎 両道を歩み続けた男」です。

(二宮尊徳の思想を受け継いだ大日本報徳社)

日本で最も銅像が建てられている幼少期の二宮金治郎。

しかし彼が活躍したのは成人してからであり、単なる道徳的模範となる人物では無かった。

科学的、計量的、合理的に農村の改善運動を展開した二宮金治郎についてお話しします。

「地域づくり・二宮金治郎・農村経済・経営・農政・金融教育・報徳思想に関心がある方におすすめ。」

会費:1000円(ドリンク付き)

時間:18時半から

開催場所はコチラ・沼津市上土町10 (それまでの店舗の道向かいです

)

※駐車場がありません。公共交通機関か近隣の駐車場をお使い下さい。

参加は自由です。Lot.nさんへ直接来場ください。

変更や中止申し込みはオーナーメール、もしくは

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。